補聴器 マスク生活での補聴器選び

- 2021/02/20 12:29

- カテゴリー:補聴器

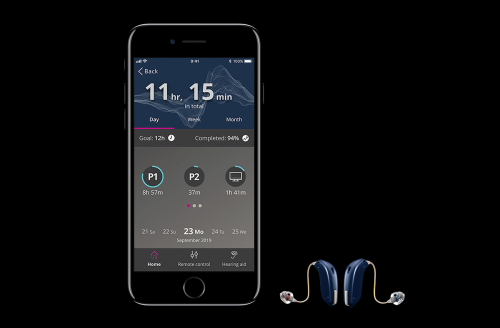

補聴器が初めのお客様で、耳かけ型補聴器を試されていますが、

今はコロナ禍でマスクを着け さらにメガネも掛けているので、

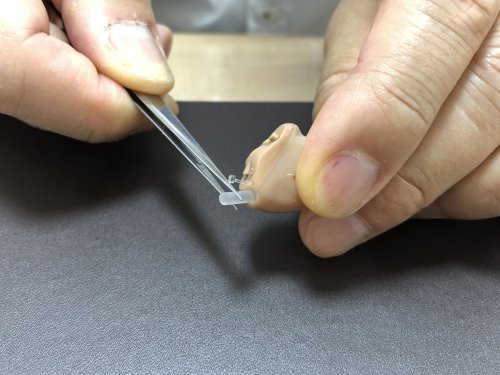

耳あな型補聴器をご注文いただきました。

上の写真のように

耳かけ型補聴器は、マスクを外す時に補聴器が絡まり落ちそうになります。

耳あな型補聴器だと、本体が耳のあなに収まり

マスクやメガネの邪魔になりにくいです。

コロナ禍でまだまだマスクは手放せないので、

耳かけ型・耳あな型補聴器の落下防止用チェーンなどのグッズもあります。

片耳用 ¥3,000~ (税別)

両耳用 ¥3,400~ (税別)

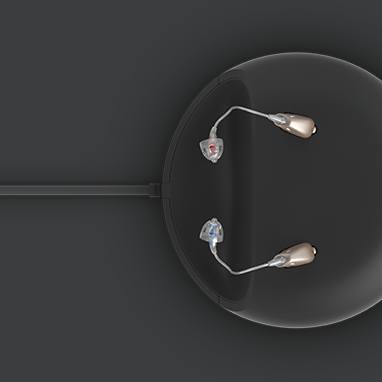

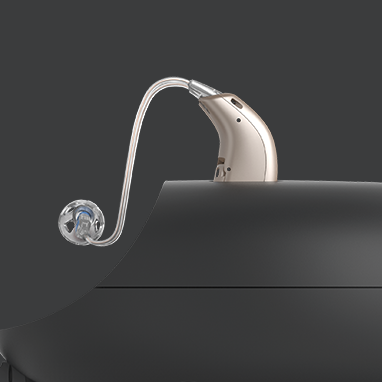

充電器のケーブルを電源に接続します。

充電器のケーブルを電源に接続します。 簡単にセットいただけます。

簡単にセットいただけます。 非接触充電技術を採用

非接触充電技術を採用